Обзорные статьи

Новые банкноты Сирии, которые больше не печатаются в России

В Сирии в конце 2025 года провели денежную реформу. Деноминировали сирийский фунт в пропорции 100 к 1, а также обновили дизайн купюр. Оппозиция, пришедшая в ходе гражданской войны к власти 2024-м году, не захотела, само собой, видеть лица своих противников на банкнотах.

Так, на 50-ти сирийских фунтах предыдущего образца, помимо глиняных табличек из Эблы и библиотеки в Дамаске, был изображен памятник Хафезу аль-Асаду, отцу свергнутого президента Сирии Башара Асада - и сам Хафез был президентом почти 30 лет. Памятник этот благополучно снесли и в реальной жизни. Исчез он теперь и с банкнот.

Так же, как исчез и портрет самого Башара Асада с двухтысячной купюры - впрочем, самой купюры такого номинала больше не существует.

Новую серию бумажных денег составили банкноты номиналом 10, 25, 50, 100, 200 и 500 фунтов. Серия получила неофициальное название «Агропромышленная». Дабы не соприкасаться с политикой, дизайнеры сосредоточились на сельхозмотивах мотивах и фауне страны. На реверсах всех банкнот - изображение здания Центрального банка Сирии в Дамаске.

На 10 сирийских фунтах— цветок дамасской розы и бабочка.

25 сирийских фунтов — черная шелковица и птица, которую опознать нам, к сожалению, не удалось.

50 сирийских фунтов — плоды апельсина и ракушка, подчеркивающая важность прибрежных районов страны.

100 сирийских фунтов — хлопок, являющися одной из ключевых экспортных сельскохозяйственных культур Сирии, и газель-доркас, занесенная в Красную книгу.

200 сирийских фунтов — оливковая ветвь — один из символов региона, связанный с миром и плодородием, и арабский скакун.

500 сирийских фунтов — колосья пшеницы, символизирующие продовольственную основу экономики страны, и полевой воробей, уничожающий вредных насекомых на полях.

Новые купюры изготавливаются в ОАЭ и Германии. До этого более десяти лет сирийский фунт печатали в России.

Лира Динаровна

Новые и старые купюры Сирии можно приобрести в интернет-магазине vmiremonet.ru

Обзор российских монет 2026 года

В плане выпуска памятных монет Банка России на 2026-й год 53 позиции: 6 монет инвестиционных, 2 золотые, 28 серебряных, 17 монет из недрагоценных сплавов.

К настоящему моменту вышли две инвестиционные монеты - Георгий Победоносец в золоте (номинал 50 рублей) и серебре (номинал 3 рубля).

Традиционно в начале года выходит и первая из монет серии «Выдающиеся личности России» (серебряные двухрублевики). Серию открыла монета, посвященная 250-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. На ней изображены профиль великого русского писателя и персонажи из его сказки «История одного города».

Следующие монеты будут посвящены 150-летию со дня рождения скульптора Степана Эрьзя (автору памятников «Освобождённому труду» и «Уральским коммунарам» в Екатеринбурге, памятнику Ленину в Батуми и др.) и Николая Бурденко, блестящего хирурга, первого президента Академии медицинских наук СССР.

Но большинству коллекционеров в основном интересны монеты из недрагоценных металлов. Больше всего их выйдет в серии «Города трудовой доблести»: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза и Коломна. Впервые за год выйдет не четыре, а целых восемь позиций. Кажется, что Банк РФ торопится за указами Президента, которые ежегодно, начиная с 2020 года, активно присваивают почетные звания городам страны, жители которых своим трудом на промышленных предприятиях внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. На сегодня звание «Город трудовой доблести» присвоено уже 65 населенным пунктам. И это не предел.

Первая монета серии. ПОДРОБНЕЕ

А в серии монет «Города трудовой доблести» пока еще было только 20 выпусков. В основном на реверсах изображают памятники подвигу трудящихся. Но вот в прошлом году вышла монета «Челябинск» со стеллой Трудовой доблести, поэтому и на других монетах мы тоже можем ожидать подобное решение. Тем паче, что такие стелы уже успели уставить в Коломне и Пензе.

Серия «Российская Федерация» пополнится монетой, посвященной Чувашской Республики, которая станет 55-й позицией в серии. В серии «Человек труда» - монета, посвященная профессии «энергетик». Эту монету ожидаем к 22 декабря, когда празднуется День энергетика. В серии «Российская (советская) мультипликация» - монета, посвященная мультфильму «Золотая антилопа». Но это не точно - как мы помним, мультфильм «Котенок Гав» в прошлом году был внезапно заменен на «Фиксики», что, возможно, как-то связано с авторскими правами. Выход «Ежика в тумане», помнится сопровождался скандалами и судами за нарушение авторских прав «мамы» Ежика, художницы Франчески Ярбусовой.

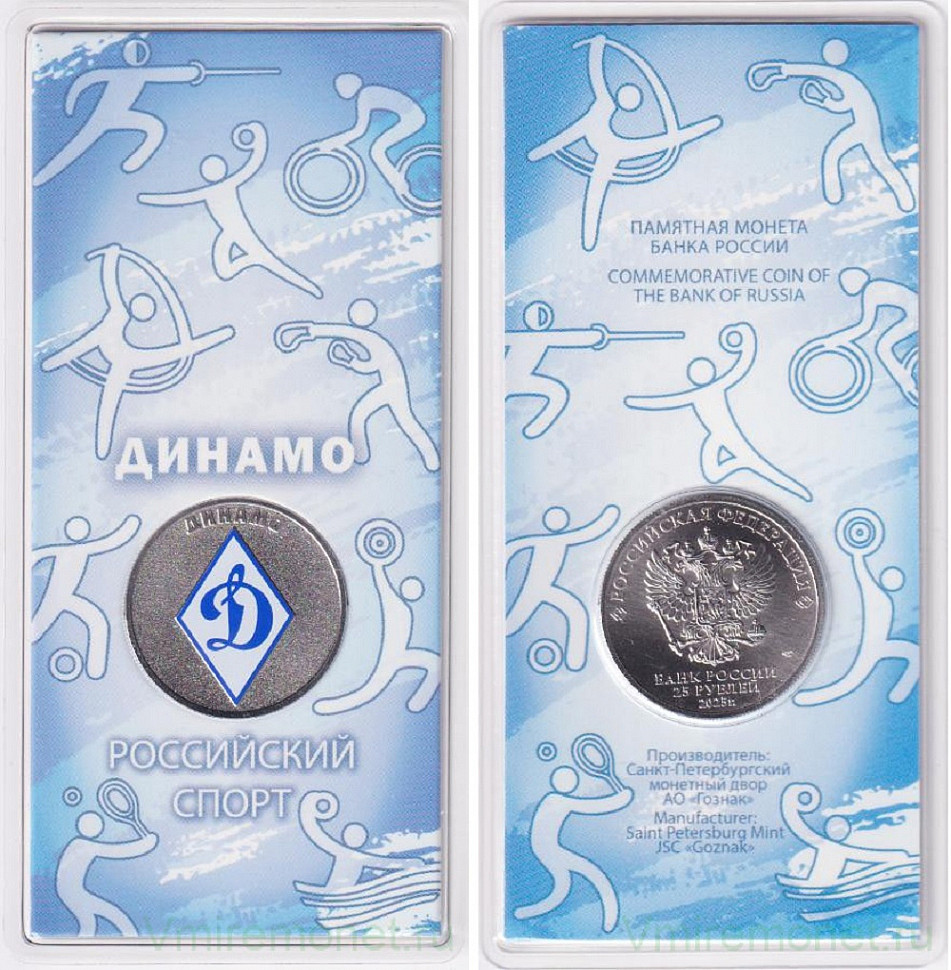

Неожиданные пять монет, посвящённых российским футбольным клубам ЦСКА, «Спартак-Москва», «Зенит», «Локомотив» и «Динамо-Москва». Они выйдут как в серебре (3 рубля), так и в мельхиоре (25 рублей). Эмблемы обществ уже появились на аналогичных монетах 2025 года, так что повтор дизайна не очень понятен. Правда, тираж 25-рублевиков был крайне небольшой, всего по 50 000 для каждой позиции. Такой же планируется и в этом году.

И, несмотря на отсутствие в плане 50-рублевиков из медно-никелевого сплава, надеемся на их внезапное появление. Как это случилось в 2025-м году.

Лира Динаровна

Памятные монеты России можно приобрести в интернет-магазине vmiremonet.ru.

Интересные события в мировой нумизматике 2025 года

В мире появилась новая валюта. 31 марта 2025 года на островах Кюрасао и Синт-Мартен карибский гульден заменил собой нидерландский антильский гульден, который использовался с 1952 года. Новые монеты, получившие хождение на островах: 1 цент, 5, 10, 25, 50 центов, 1 гульден и 5 гульденов. Интересно, что дизайн монет для Кюрасао отличается от дизайна монет для Синт-Мартена (и не только надписью с названием острова). Так, на монетах Кюрасао 1 гульден и 5 гульденов изображен контур острова, а на монетах таких же номиналов Синт-Мартена - национальный герб.

В США состоялись “похороны цента”. В ноябре выпуск монеты номиналом 1 цент прекратили из-за убыточности производства, стоимость которого достигла 3,69 цента. Теперь монету будут чеканить только для наборов или в памятных выпусках.

Банк Намибии в августе представил второе поколение монет обновленного дизайна. Это первый полный редизайн с момента введения намибийского доллара в 1993 году. Монеты уменьшились в размерах; впервые введена монета номиналом 20 центов, одновременно выводятся из обращения 5 центов. Каждый номинал (10, 20, 50 центов, 1 и 5 долларов) рассказывает экономическую историю страны: от сельского хозяйства и возобновляемой энергии до туризма, розничной торговли и добывающей промышленности. Все монеты серии произведены на Монетном дворе Польши.

Княжество Монако выпустило монеты номиналом 1 и 2 евро с обновленным портретом князя Альбера II. Князь изображен в анфас, что отличается от предыдущего профильного портрета. Справа от него - алмазный узор с княжеского герба, слева - личный вензель. Выпуск знаменует двадцатилетие правления Альбера II, вступившего на престол в 2005 году после своего отца Ренье III.

Отметили юбилеи валюты двух стран - бывших республик СССР.

Грузинский лари официально введен в обращение 2 октября 1995 года. Он заменил переходный купон, который использовался в период гиперинфляции и экономических трудностей после распада Советского Союза. Тридцатилетний юбилей отпраздновали выпуском памятных монет номиналом 5 лари (в медно-никелевом сплаве, в серебро и в золоте).

30 октября 2000 года вместо действовавшего с мая 1995 года таджикского рубла в оборот была введена национальная валюта Таджикистана – сомони, названная так в честь Исмоила Сомони (849–907) – основателя Саманидской империи и символа таджикской государственности. В честь 25-летия нацвалюты Таджикистан выпустил памятную банкноту номиналом 100 сомони, на аверсе которой - Исмоил Сомони, а на реверсе здание Парламента.

Ну и немного баловства. На выставке World Money Fair 2025 в Берлине была представлена первая в мире серебряная монета, напечатанная на 3D-принтере словацкой монетной компанией Pressburg Mint по заказу Чада. На реверсе - объемное изображение головы льва высотой 14 мм с короной. Грива животного инкрустирована 120 мерцающими кристаллами. Номинал 10 000 центральноафриканских франков. Монета получила название “Король лев”.

Австрийский монетный двор начал выпуск новой серии «Мифические существа», запланированный по 2028 год. Серия, по сути, продолжает идею серий «Супердинозавры» и «Светящийся подводный мир»: монеты номиналом 3 евро, 12 выпусков, медно-никелевый сплав + цветная эмаль, использование флуоресцентной краски).

Среди мифических существ нас ждут гиппокамп, эльф, василиск, единорог, грифон, феникс, морской змей, оборотень ,кентавр, русалка, дракон. Первая монета серии - герой германской мифологии — тролль под мостом.

А какие события в нумизматике показались вам интересными?

Лира Динаровна

Монеты и банкноты разных стран можно приобрести в Интернет-магазине vmiremonet.ru.

Какие новшества ожидают нумизматику США в 2026 году

В течение 2026 года США будет выпускать монеты, посвященные 250-летию принятия Декларации независимости и, собственно, 250-летию страны. Изменения (значительные и незначительные) коснутся монет и обиходных, и памятных. В 2027 году монеты вернутся к своему прежнему дизайну.

Итак, на монетах 1 цент и 5 центов появится двойная дата «1776-2026».

При этом одноцентовики в обиход не попадут - помните, как прощались с этим номиналом в штатах в прошлом году? Они выйдут только в наборах.

Дизайн монеты номиналом 10 центов будет полностью изменён (впервые за 60 лет!). Место портрета президента Франклина Рузвельта займет профиль Свободы с развивающимися волосами. На реверсе - летящий орёл, несущий в когтях стрелы, символизирующие Американскую революцию и борьбу колонистов за независимость.

Квотеры выйдут в пяти дизайнерских исполнениях. В принципе, это нумизматам привычно - каждый год США выпускает пять разных квотеров в определенной серии.

Квотер «Мэйфлауэрское соглашение» посвящен документу, который в 1620-м году подписали на борту корабля «Мэйфлауэр» пилигримы. Так они изъявили намерение основать собственную колонию и обязались подчиняться ее законам. Договор стал предтечей американской конституции. На аверсе изображена супружеская пара пилигримов, с надеждой глядящая в будущее, на реверсе - парусник «Мэйфлауэр».

25 центов, посвященные Войне за независимость («Американская революционная война»), на аверсе несут портрет Джорджа Вашингтона, первого президента США и главнокомандующего Континентальной армией. На реверсе - солдат Континентальной армии в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания.

На аверсе квотера «Декларация независимости» изображен Томас Джефферсон — один из отцов-основателей США, автор Декларации независимости, третий президент (1801–1809 гг.). На реверсе - Колокол Свободы, один из главных символов американской борьбы за независимость. Звон этого колокола, как гласит предание, собрал горожан на площади в Филадельфии, чтобы услышать первое публичное чтение Декларации независимости.

Следующий квотер посвящен Конституции США. Здесь на аверсе - Джеймс Мэдисон, четвёртый президент, широко известный как «Отец Конституции». На реверсе - Индепенденс-холл, где находился Колокол Свободы и где были подписаны Декларация независимости и Конституция США.

Монета «Геттисбергская речь» посвящена одной из известнейших речей в истории страны, которую произнес президент Линкольн 19 ноября 1863 года при открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге (штат Пенсильвания). На аверсе монеты - сам Авраам Линкольн, а на реверсе - две переплетенные руки, символизирующие усилия по сохранению единства нации. Здесь же надпись A NEW NATION CONCEIVED IN LIBERTY («Новая нация, зачатая в свободе») — цитата из Геттисбергской речи.

Кардинально изменится монета номиналом 50 центов. Вместо портрета тридцать пятого президента Джона Ф. Кеннеди и Печати Президента США на аверсе будет изображена Статуя Свободы. На реверсе - рука Свободы, передающая факел новому поколению. Надпись KNOWLEDGE IS THE ONLY GUARDIAN OF TRUE LIBERTY («Знание - единственный хранитель истинной свободы») - цитата Джеймса Мэдисона, четвёртого президента США. Этот полтинник, получивший название «Вечная Свобода», выйдет небольшим тиражом и будет значиться как коллекционный.

На монете номиналом 1 доллар серии «Коренные Американцы» (или «Сакагавея», которая выпускается с 2009 года), будет изображена Полли Купер с корзиной еды. Эта женщина из племени Онейда помогала голодающей Континентальной армии во время Войны за независимость. Аверс остается прежним.

Четыре однодолларовых монеты, которые будут выпускаться в серии «Американские инновации», получат изменения на аверсах. Под надписью IN GOD WE TRUST вместо шестеренки (символа технологий и инноваций) появится Колокол Свободы. В самой серии выйдут монеты, посвященные агроному, отцу «Зеленой революции» доктору Норману Эрнесту Борлоуг (штата Айова); суперкомпьютеру Cray-1 (Висконсин); изобретателю и сооснователю Apple Стиву Джобсу (Калифорния) и мобильному рефрижератору (Миннесота).

На серебряных и золотых монетах США в этом году также будут внесены изменения в дизайн - появится двойная дата или знак с Колоколом Свободы. Потом все вернется на круги своя.

Лира Динаровна

Новые монеты США можно приобрести в интернет-магазине В мире монет.

Жетоны Петербургского метрополитена 2025

Коллекционеры различных жетонов знают, что в 2025-м году Петербургский метрополитен отметил свое 70-летие, в четь которого выпустил коллекционный жетон. На блистере жетона - фотография торжественного открытия первой станции метро «Автово» и павильон этой же станции.

Жетон поступил в продажу 15 ноября. Именно в этот день в 1955 году свои двери для пассажиров открыли восемь станций первой, красной линии: от «Площади Восстания» в центре города до «Автово» в густонаселённом районе на юго-западе. Эти станции считаются самыми красивыми в городе: лепнина, бронза, мозаика, скульптуры, даже колонны из хрусталя - тогда еще был в моде сталинский ампир. Потом строить стали попроще.

К 50-летию Ленинградского/Петербургского метрополитена вышла серия из восьми жетонов, посвящённых открытию первых станций. С тех пор отмечать юбилей каждой станции выпуском нового жетона стало доброй традицией.

И в 2025 году, к 50-летнему юбилею следующих станций этой же первой линии, вышло еще пять жетонов.

Так, 22 апреля 1955 года были открыты «Выборгская» и «Лесная». «Выборгская» - одна из двух станций в городе, из наземного вестибюля которых начинается подземный пешеходный переход. На жетоне помещен барельеф, украшающий подземный интерьер станции - восстание рабочих Выборгской стороны

На жетоне, выпущенном в честь 50-летия станции «Лесная» - декоративная световая композиция «Солнце», украшающая торцевую стену подземного зала станции.

А 31 декабря 1975 года на красной линии были открыты первые в мире односводчатые станции глубокого заложения - «Площадь Мужества» и «Политехническая».

На жетоне, посвященном «Площади Мужества» - интерьер подземного зала, в котором можно разглядеть металлическую звезду и светильники, напоминающие чаши Вечного огня - отсылка к тому, что станция находится недалеко от Пискаревского мемориального кладбища.

Станция метро «Политехническая» названа так из-за близости к Политехническому институту (теперь - Политехническому университету Петра Великого). На жетоне видим павильон станции.

Станция «Академическая», следующая за «Политехнической», также была открыта в последний день 1975 года. Тематика оформления подземного зала (на жетоне) посвящена советской науке. Станция выходит на проспект Науки, и располагается недалеко от научных центров и НИИ.

А следующие два жетона посвящены станциям, которые открылись только что, 26 декабря 2025 года.

«Путиловская» и «Юго-Западная» стали первой частью нового участка коричневой ветки метро (при этом «Путиловская» стала пересадочной на «Кировский завод», который располагается на первой линии). Эта ветка - шестая для Петербургского метрополитена.

На жетоне, посвященном «Юго-Западной» мы видим новое административного здания Петербургского метрополитена - именно сюда, на первом этаже, встроен вестибюль метро.

Лира Динаровна

Коллекционные жетоны Петербургского метрополитена можно приобрести в магазине vmiremonet.ru.

Главные события 2025 года в российской нумизматике

Итак, по традиции, подведем итоги событий минувшего года, произошедших в российской нумизматике.

Начнем с инвестиционных монет. Мы как-то уже привыкли к тому, что Банк России выпускает два вида инвестиционных монет с изображением Георгия Победоносца: номиналом 3 рубля (с 2006 года; вес 1 тройская унция серебра) и номиналом 50 рублей (с 2008 года; вес 1/4 тройской унции золота). Однако постепенно номиналов в золотом исполнении становилось все больше. И в 2021 году появились золотые Георгии номиналом 100 рублей (1/2 унции) и 200 рублей (1 унция), а в 2024 года - 10 000 рублей (вес 1 кг, тираж 100 штук). Так что в 2025-м было выпущено пять инвестиционных монет, что случается в российской нумизматике не так часто.

Что касается памятных монет, то Банк России выпустил 27 монет из серебра, 3 монеты из золота и 15 монет из недрагоценных металлов.

Тут самое яркое событие - комбинированные «пятидесятирублёвики» («Саур-могила» и «К юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»). Монеты новых номиналов состоят из внутреннего диска (сталь с латунным гальваническим покрытием) и внешнего кольца (сталь с никелевым гальваническим покрытием). Тем самым напоминая комбинированные памятные монеты номиналом 10 рублей, только материалы для диска и кольца поменялись местами. И диаметр у «пятидесятирублёвика» 28 мм, что на миллиметр больше, чем у «десятирублёвика».

К сожалению, в планах выпуска на 2026 и 2027 годы такие номиналы среди монет из недрагоценных металлов не значатся, что, впрочем, ни о чем не говорит. Внезапность и непредсказуемость - одна из фишек российской нумизматики.

Интересно, что 80-летнему юбилею Великой Победы было посвящено пять монет, а вот в серии «Советский спорт» вышло целых шесть! Серебряная монета номиналом 3 рубля «Хоккей» и пять медно-никелевых монет с цветным покрытием с логотипами физкультурно-спортивных обществ «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». И в планах Банка России повторить аналогичные монеты, посвященные спортивным обществам, и в 2027-м году. И тираж тот же - 50 000 экземпляров. Возможно, сувенирные буклеты для монет будут как-то отличаться?

Из памятных монет выделю особо серебряный «трёхрублёвик», посвященной Орловской печати. До сих пор при изготовлении банкнот используется этот способ однопрогонной многокрасочной печати, впервые примененный в 1894-м году. Он считается одним из самых надежных, защищающих ценные бумаги и денежные средства от подделок.

На монете - изобретатель Иван Орлов на фоне чертежа печатного станка и цветного орнаментального покрытия, имитирующего орловскую печать; внизу – факсимиле подписи Орлова.

Еще одно важное событие - выход сувенирного набора циркуляционных монет всех номиналов: 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 10 рублей. Надеемся, это явление станет регулярным.

Интересно, а какое событие в российской нумизматике прошедшего года вы считаете важным или интересным?

Лира Динаровна

Памятные монеты России можно приобрести в магазине vmiremonet.ru.

Похороны американского цента

Под занавес 2025-го года в США хоронили американский цент (в просторечии - пенни, по аналогии с британской однопенсовой монетой). В ноябре выпуск монеты номиналом 1 цент прекратили из-за убыточности производства, стоимость которого достигла 3,69 цента. На «похоронах» присутствовали президент Линкольн, Санта-Клаус и клоун Пеннивайз из романа Стивена Кинга. В общем, и весело, и печально. При этом из оборота пенни не вынимают, хотя ничего купить на эту монету невозможно.

Предлагаем вспомнить историю славного «пенни», начавшуюся в 1793 году с «цепного цента», на котором были изображены голова Свободы (на аверсе) и цепь из 13 звеньев, символизирующих первоначальные штаты (на реверсе). Монеты была довольно крупной, 27 мм, и медной, на нее можно было купить свечку или немного сладостей на развес.

«Цепной цент» вызвал, однако, недовольство у населения, поскольку цепь ассоциировалась с рабством, а лицо у Свободы было не слишком приятное. И в 1974 году цель поменяли на венок, и голову Свободы тоже заменили (при этом она стала походить на кукольную).

Далее на протяжении более полувека на монете менялись головы Свободы, а диаметр монеты варьировался от 27 до 29 мм - это были времена крупных медных центов.

А вот на монете 1857-го года появился орел, а сама она стала медно-никелевой и уменьшилась до 19 мм - в таком размере монета дошла до наших времен. Интересные факты: этот цент стал первой монетой США, в составе которой присутствует никель (12 %). А летящая птица во многом копирует орлана на так называемом долларе Горбехта, одной из самых редких и дорогих монет США (выходила в 1936, 1938 и 1939 годах). Заменили, однако, этот цент довольно быстро, из-за досадной ошибки: гравёр не учёл, что выступающие части монеты на аверсе (клюв и хвост орла) совпадают с наиболее выступающими частями на реверсе (венок), что приводит к быстрой порче штемпелей и монетному браку.

Так что в 1859-м году на 1 центе появилась «голова индейца», а вернее, женщины с европейскими чертами лица в индейском головном уборе, символизирующая Свободу. Моделью граверу послужила одна из античных статуй Венеры. Венок на аверсе сначала был оливковый, а в 1860-м году заменился дубовым, и к нему добавился щит с 13 вертикальными полосами, который символизировал состоятельность и единство государства. Это казалось актуальным во время гражданской войны. С 1864-го по 1909 год одноцентовые монеты чеканилась из бронзы.

В 1909-м году Свободу в перьях заменил портрет Авраама Линкольна. Это не случайно: дизайн монет кардинально не менялся уже полвека, а в 1909-м отмечали столетие со дня рождения легендарного президента. В связи с чем в Министерство финансов поступало множество писем от граждан с просьбой выпустить монеты с изображением Линкольна. Однако до сих пор обиходные монеты не содержали изображений реальных людей, только аллегории Свободы. Рузвельт решил нарушить нумизматическую традицию, изменив монету номиналом в один цент.

В итоге монета с Линкольном стала самой популярной, за все время было выпущено более 430 миллиардов экземпляров. С 1909 по 1958 гг. выходил так называемый «пшеничный цент», названный так из-за двух пшеничных колосьев, расположенных на реверсе. Особенно ценится нумизматами 1 цент 1909 года, где дизайнер Виктор Бреннер поместил свои инициалы V.B. на реверсе в нижней части под изображением президента.

В 1959 году, в связи со 150-летием со дня рождения Авраама Линкольна, на реверсе монеты был изображен мемориал Линкольна, расположенный на Национальной аллее в центре Вашингтона. Такой дизайн монета сохраняла вплоть до 2009 года.

В 2009 году, уже на 200-летие Линкольна, выпущено четыре типа монет с изображением периодов жизни бывшего американского президента: детство в Кентукки, юность в Индианне, карьера в Иллинойсе, карьера в Вашингтоне

С 2010 года по сей день на реверсах монет изображался щит с 13 вертикальными полосами, символизирующий государственное и национальное единство.

В различные годы металл, из которого чеканили монеты, менялся. С 1959 по 1962 годы монета изготавливалась из бронзы, с 1963 по 1982 годы — из латуни, с 1982 года монета на 97,5 % состоит из цинка, покрытого медью. В 1943-м году из-за сложной экономической ситуации в стране чеканились стальные центы, покрытые цинком; но они были подвержены коррозии и быстро портились.

При этом в 1943-м по ошибке был отчеканен цент из бронзы, который в 2010-м году был продан на аукционе за $1,7 млн.

Что дальше будет с американским центом, как будут меняться цены на разные его вариации, и будет ли снова он когда-либо запущен в производство - посмотрим. На всякий случай, не будем прощаться навсегда))

Лира Динаровна

Монеты США разных годов и номиналов можно приобрести в магазине vmiremonet.ru.

Год лошади на жетонах и монетах

В канун нового года даже европейские монетные дворы чеканят монеты и жетоны, ориентируясь на восток. Все-таки восточный гороскоп давно стал популярным во всем мире. И хотя Год лошади вступит в свои права только 17 февраля, встретят его у нас, как обычно, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Традиционно Монетный двор Санкт-Петербурга выпустил жетон с символом наступающего года в блистере с календарем

Интересно, что буквально два года назад СПМД уже чеканил жетон с конем. Дело в том, по славянскому календарю год огнегривого коня наступил уже в 2023-м)))

Приднестровье неизменно отмечает каждый новый лунный год соответствующей монетой.

А вот случайно ли следующее событие или было запланировано - затрудняюсь сказать. Казахстан выпустил в серии «Культовые животные - тотемы кочевников» монету «Аргамак» (номиналом 200 тенге). Аргамак - порода выносливых и быстрых скаковых лошадей, считающихся в древности «небесными». Сегодня их потомками называют ахалтекинцев.

В Великобритании лошадь на монете выполнена вполне в европейских традициях: гарцует на площади, а часы на башне показывают полночь - время отмечать новый год!

А вот на монете 20 сене Самоа изображен танец льва, который исполняется в течение празднования лунного нового года. Танцоры в костюмах льва подражают движениям этого царственного животного. Но, поскольку на этот раз отмечают год лошади, то именно ее и поместили на место танцора. Получилось вполне оригинально.

Денежная единица Самоа - тала, которая состоит из ста сене (название «тала» и «сене» — самоанские эквиваленты слов «доллар» и «цент»), но юбилейные и коллекционные монеты тут часто выходят в центах. Вот пожалуйста, в 2023 год лошади на монете необычной формы в 25 центов.

Но мне, честно говоря, из всех бесконечных гороскопических монет симпатичней всего китайский юань, посвященный году лошади, наступившему в 2014-м.

По-моему, очень мило.

Лира Динаровна

Монеты и жетоны к Году лошади можно приобрести в магазине vmiremonet.ru.

Месси, Марадона и другие футболисты на банкнотах

Центральный банк Аргентины планирует выпустить специальную банкноту номиналом 100 000 песо в честь Диего Марадоны и Лионеля Месси к Чемпионату мира 2026 года. На лицевой стороне купюры будут портреты двух легендарных аргентинцев, а на обороте — оба футболиста, держащие трофей чемпионата мира.

Появление футболистов на банкноте — явление достаточно редкое, обычно их портреты украшают собой памятные монеты. Ходили, правда, слухи, что Банк Аргентины после того, как сборная страны победила на Чемпионате мира 2022 года, предлагал выпускать купюры номиналом 1000 песо с портретом капитана команды Месси. А за два года до этого, после смерти Марадоны, создавалась петиция, чтобы на банкноте 10 000 песо увековечить эту легенду футбола. Что же, теперь оба футболиста появятся на одной банкноте.

Теперь — к другим банкнотам. Юбилейная банкнота Северной Ирландии номиналом 5 фунтов была выпущена в 2006 году к 60-летию футболиста Джорджа Беста, вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии, одному из лучших футболистов страны, который ушёл из жизни годом ранее.

Для банкноты использовали фотографии Беста с его знаменитых позиций на поле, когда он забивал важные мячи в ворота противника, и его автограф. Серийный номер банкноты начинается с букв GB, инициалов футболиста (George Best). Лицевая сторона купюры в пять фунтов выглядит так же, как все банкноты страны этого номинала.

В 2018 году на памятной сторублевке Банка России, выпущенной к Чемпионату мира по футболу FIFA, который проходил в нашей стране, запечатлели юного спортсмена, который смотрит на Льва Яшина. Смотрит, конечно, в мечтах, равняясь на него в своей игре. Изображение легендарного вратаря основано на снимке, сделанном во время матча между сборными СССР и Италии в 1966 году. Эта сцена символизирует преемственность поколений: славное прошлое российского футбола и его будущее, на которое мы все глядим с надеждой.

Напомним, что эта сторублевка — первая полностью полимерная банкнота, изготовленная у нас в стране.

В 2017 Мальдивы выпустили полимерные коллекционные 5 руфий — самый мелкий номинал банкноты, которая имеет здесь хождение. На аверсе — Али Ашфан, нападающий и капитан сборной Мальдив, один из лучших спортсменов в Южной Азии. Лицо его скрыто, как того требуют традиции Ислама. На заднем плане — танцоры и музыканты, исполняющие национальный танец Мальдивской Республики Бодуберу. На реверсе — крупная раковина, с помощью которой созывали людей на собрания, зрелища, а также в моменты чрезвычайных ситуаций. Но все же будем думать, что эта раковина трубит к началу футбольного матча).

Ну и вспомним еще банкноту номиналом 22 риала, выпущенную Банком Катара. Этот необычный номинал посвящен 2022 году, когда в Катаре проходил Чемпионат мира по футболу. Здесь вперемешку представлена древняя и современная архитектура страны (включая стадионы Аль-Байт и Лусаил), а также эмблема чемпионата и его кубок. Футболистов как таковых нет, но мы уже понимаем, почему их портреты не могут быть размещены на купюре. И просто отметим банкноту как оригинальную, и тоже имеющую отношение к мундиалю.

А вам знакомы еще банкноты с футболистами?

Лира Динаровна

Банкноты и монеты с футболистами можно приобрести в магазине vmiremonet.ru.

Канада отмечает 30-летие двухдолларовой монеты

Биметаллическая монета номиналом 2 доллара с белым медведем появилась в Канаде в 1996 году. Банк страны поторопился и уже сейчас выпустил юбилейную монету, посвященную этому событию. Конечно, тоже - 2 доллара.

Чем же она отличается от обычного выпуска? Похоже, только тем, что на аверсе, над портретом короля Карла III, указаны годы 1996-2026.

Монета, выпущенная к 10-летнему юбилею, была поинтереснее. Хотя бы мишка с ноги на ногу переступал.

А вот так выглядел самый первый выпуск в 1996-м. Тут еще профиль королевы Елизаветы II. А на аверсе - белый медведь, которого канадцы тут же нарекли Черчилл, по названию города на побережье Гудзонова залива. Этот городок считается столицей белых медведей - когда на заливе тает лед, сюда прибывает до нескольких тысяч этих оголодавших полярных хищников. Жителям, конечно, не позавидуешь.

Интересно, что с 1996 по 2026 у монеты номиналом 2 доллара было семь разновидностей.

И дело не только в том, что портрет королевы менялся в зависимости от ее возраста, а потом и вовсе заменился на портрет бывшего принца Чарльза. Есть и другие нюансы. Давайте рассмотрим.

В 2002 на всей оборотной линейке отмечали 50 лет правления Елизаветы II. И 2 доллара не стали исключением. Монеты отметили датами на нижней части ободка аверса - «1952-2002».

Монеты, датированные 2004 годом, выходят с новым портретом королевы (на британских монетах этот портрет пожилой Елизаветы появился в 1998 году).

В 2006 году на ободке аверса дата перемещается вверх, заменяя символ Канады - кленовый лист, а внизу появляется логотип Королевского монетного двора Канады. Он напоминает букву «Ж», но если присмотреться, то верхняя его часть напоминает кленовый лист, а нижняя - корону. Интересно, что в обороте ходят и монеты 2006 года с датой внизу, и нового образца. Реверс не менялся, поэтому не будем его тут дублировать.

В 2012 году появляются аж четыре кленовых листа на реверсе, а дата на аверсе снова переезжает вниз

К 70-летию правления королевы - традиционно вся линейка монет выходит с юбилейными датами "1952-2022". Сами монеты датированы 2023 годом. Так же датированы и новые монеты с профилем короля Карла.

И, конечно, двухдолларовые монеты тут же появились среди юбилейки. Первая монета, выпущенная в 1999-м, была посвящена присоединению в этом же году самой молодой и крупной территории Канады - Нунавут.

Лира Динаровна

Канадские доллары разных годов можно приобрести в магазине vmiremonet.ru.